Tasha & Tracie reinventam jeito de se vestir na periferia e para além dela

Boné, moletom, corrente ou sainha da Cyclone — se vestir é afirmar quem se é, de onde se vem e pra onde se vai.

ão é só sobre estar na moda e seguir tendências. Na quebrada, o jeito de se vestir carrega memória, afeto, desejo e resistência. Seja nas redes sociais, nas festas ou nos corredores da escola, a escolha de um look é também um ato de existência. Essa moda que vem da rua, das vielas e dos bailes, é ao mesmo tempo, crítica e proposta. É afirmação de quem sempre foi colocado à margem dos padrões, mas nunca deixou de se ver. Como cantam Tasha e Tracie: “esse é o dresscode de uma neguinha drake”.

Antes de chegar ao TikTok, à passarela ou à vitrine das marcas, a moda da quebrada já circulava pelas ruas em forma de visual. Ainda nos anos 1980 e 1990, jovens influenciados pelo rap e pelo pagode estampavam no corpo um conjunto de códigos que uniam identidade racial, música e território.

Lidiane da Silva, pesquisadora periférica e mestre em semiótica com foco em comportamento e consumo periférico, explica: “a moda e a beleza na periferia sempre atuaram como formas de expressão identitária ligadas à memória e ao senso de pertencimento.” A pesquisadora acredita que essa composição híbrida permitiu que as quebradas criassem visuais únicos, mesclando, por exemplo, elementos da cultura popular brasileira, grafismos urbanos e referências musicais do hip-hop. Interessante, não é?

CAPRICHO ouviu especialistas e pesquisadores, que afirmam: a moda periférica é muito mais que visual. É história e posição. “A moda e a beleza sempre foram ferramentas de afirmação nas periferias, mesmo quando isso não era reconhecido como tal. A quebrada sempre criou estilo — do corte de cabelo ao jeito de usar uma peça, tudo tem um código. Antes, isso acontecia de forma mais silenciosa, como um escudo contra o apagamento. Hoje, com mais acesso à internet e redes sociais, esse movimento ganha visibilidade e vira referência”, afirma Will Da Afro, CEO do Afroperifa.

Já Lidiane acredita que a moda na quebrada não segue tendências: ela cria outras. “Cada escolha de cor, corte ou acessório carrega histórias de luta e afirmação que vão muito além do circuito tradicional de consumo”. Ela conta que o que vemos são outros códigos: uma espécie de grafia própria para escrever marcas, gírias visuais nos looks e performances corporais.

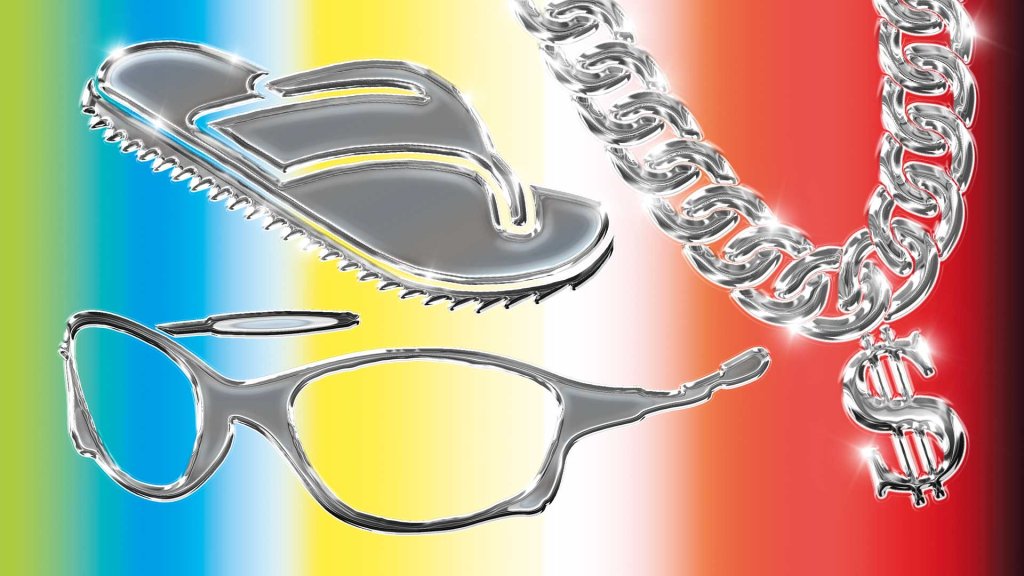

Ela também observa como a criatividade coletiva transforma funções dos objetos: “Uma Kenner é mais do que um chinelo. Ela se torna também um instrumento musical, fazendo do seu usuário um sapateador. O estilo da quebrada possui uma habilidade natural de inventar arranjos próprios. Assim, surge outra gramática visual e um modo de interagir com o corpo mais fluido e expressivo”. Em outras palavras, o corpo na periferia não veste apenas: ele cria, reinventa e comunica o tempo todo.

Fernanda Souza Correrua, diretora criativa e consultora, aponta a força da coletividade na construção da autoestima. “Quando a gente se junta pra criar, se fortalece em trocas. E quando a gente se reconhece, se ama. Caminhar com orgulho do nariz, da boca, do cabelo, da roupa, é resistir. Cada vez que piso em um set de filmagem sem mudar quem eu sou, estou sendo política.”

Ela também questiona como essa estética é romantizada. “Ao redor do mundo, desafiamos o padrão da moda. Só que tenho um certo cuidado com isso: o quanto disso é visto como exótico, uma trend? Será que a gente realmente está se desafiando? Acho que é algo para se pensar. Porque, ao mesmo tempo em que desafiamos e estamos nas trends, dependendo dos seus comportamentos, das suas vestes, da sua corporeidade — que têm a ver com moda —, você pode morrer, pode tomar enquadro. Então, é de se perguntar: a moda comunica e desafia, mas será que isso acontece só nas passarelas e campanhas? Todos precisamos refletir sobre isso enquanto sujeitos críticos.”

Aysha complementa: “A roupa comunica história, contexto, resistência ao racismo, ao classicismo, à padronização. É como dizer: eu existo, eu tenho valor, eu faço moda também.”